「カレンダーを作ることになったけど、どんな情報を入れるべき?」——これは初めてカレンダー制作に取り組む人が直面する悩みです。目的や用途に合ったカレンダーを作るには、含める情報要素を適切に選ぶことが大切です。

この記事では、カレンダーづくり初心者の方でもすぐに把握できるよう、日本の月間カレンダーに必要な情報要素とポイントをわかりやすく解説していきます。

── カレンダーに必ず入れるべき基本要素は何ですか?

まず、どんなカレンダーにも必須といえる基本要素は、「年」「月」「曜日」「日付」の4つです。それぞれ説明します。

年

年は西暦表記が基本ですが、日本のカレンダーでは元号の併記も一般的です。

- 西暦(例:2025、2025年)

- 元号(例:令和7年)

- 旧元号(例:平成37年、昭和100年):参考として通し元号を入れるケースもあり

- 十二支(例:巳年[へび]、午年[うま])

月

月の数字とともに、英語表記を並べるのがわりと定番です。

- 数字(例:5、11)

- 英語(例:May、November)

- 数字+漢字表記(例:5月、11月)

- 和風月名(例:皐月、霜月):旧暦における月の和風の呼び名で、現代の月とは1か月ほどずれる

曜日

漢字と英語表記、どちらもよく使われます。カレンダーの用途や雰囲気に合わせて選びましょう。2つを並べるパターンも多く見られます。

- 漢字表記(例:月、火)

- 英語表記(略)(例:Mon、Tue)

- 英語表記(例:Monday、Tuesday):文字数が一番多いのはWednesdayで9文字

色については、「日曜=赤」、「土曜=青」とするのが一般的です。

また、曜日の開始は「日曜始まり」と「月曜始まり」の2パターンがあります。日本では日曜始まりが主流ですが、仕事用として月曜始まりを好む方も多くいます。

日付

日付はカレンダーにおける主役ともいえる存在です。数字(1〜31)はもちろん、必要に応じて以下の情報を組み合わせた構成も検討します。

- 日付の数字(1〜31)

- 祝日・休日情報(例:建国記念の日、勤労感謝の日):ほとんどのカレンダーに記載あり

- 記念日・年中行事(例:エイプリルフール、母の日)

- 六曜(例:大安、仏滅):日の吉凶を示す指標。冠婚葬祭などの日程の参考に

- 二十四節気(例:大寒、立春、夏至):太陽の動きに基づいた季節の区分

- 月相(例:上弦、満月):地球から見た月の満ち欠けを表す情報。イラストで表示されることも多い

- 雑節(例:節分、彼岸):季節行事と連動する暦日

- 吉日(例:一粒万倍日、天赦日):縁起の良い日とされる特殊な日

- 旧暦の日付:太陰太陽暦に基づく日付

これらの情報は、用途や世界観に合わせて取捨選択することがポイントです。何を入れるかは制作前に決めるのがよいでしょう。

── その他に入れた方がよい情報はありますか?

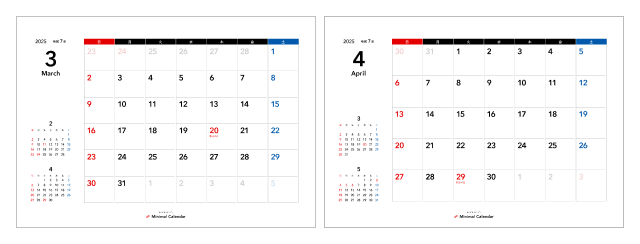

上記の要素に加えて、カレンダーの使い勝手や実用性を高めるために取り入れられる情報があります。

- 前月・翌月のミニカレンダー:月をまたぐ確認が効率的にできる

- 週番号(ウィークナンバー):週単位での進行管理に便利な要素で、特に欧米でよく使われています。

これらは必須ではありませんが、使う人のニーズに合わせて追加することで、より実用的で親しみやすいカレンダーになります。

他にも予定を書き込みやすくするため、日付の欄に薄い罫線を数本入れるケースもよくあります。

── 月の週構成(5週表示・6週表示)はどう考えるべき?

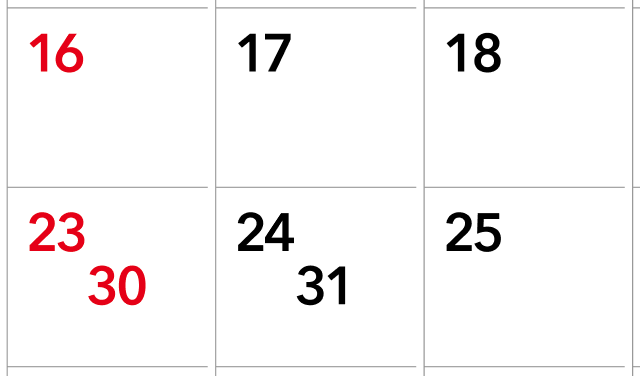

カレンダーのレイアウトを考えるうえで見落としがちなのが、「5週表示」と「6週表示」の問題です。

多くの月は5週(5行)で収まりますが、6週(6行)が必要になる月も年に数回あります。例えば、日曜始まりのカレンダーだと2025年は3月、8月、11月、2026年は5月、8月が6週です。

5週の固定レイアウトで組むと、最終週の日付を「24/31」のように1マスにまとめて表示せざるを得なくなります。予定の書き込みを重視するカレンダーの場合、これはNGになるかと思います。

みにまるカレンダーでは、6週表示が必要な月に対しては、1週あたりの高さを少し短くすることで調整しています。

ちなみに2月の28日は4週表示で収まることもあります。日曜始まりのカレンダーだと、2026年、2037年、2043年の2月はそのケースに該当します。

まとめ

カレンダーに必要な情報は、使う目的や場面によって変わります。情報過多になっても使いづらくなるため、必要なものを選び取ることが大切です。何でも入れるのではなく、ターゲットや利用シーンによって柔軟に設計していきましょう。